[SERIE] Mémoire du renseignement militaire, épisode 7 : Hubert de Lagarde, le réseau Éleuthère et le bombardement de Mailly-le-Camp

Ils ont marqué l’histoire du renseignement français. Nous ouvrons leur dossier militaire. Ce 7e épisode brosse le portrait d’une figure majeure de la Résistance : le lieutenant-colonel Hubert de Lagarde. Officier de renseignement aux multiples alias, celui qui se faisait appeler Villars, Breteuil, Axel, Fersen, Portail ou encore Sebastiani durant la Seconde Guerre mondiale est le fondateur d’Éleuthère. L’un des plus gros réseaux français spécialisé dans le renseignement militaire.

Né à Marmagne, dans le Cher, le 1er septembre 1898, Hubert de Lagarde a tout juste 18 ans lorsqu’il s’engage à Bourges en 1916, en plein cœur de la Grande Guerre. Jean-Charles Foucrier, docteur en histoire et spécialiste de la Seconde Guerre mondiale au Service historique de la défense, où est conservé son dossier militaire, raconte : « Il participe à de nombreux combats, dont ceux de Verdun. Pour ces faits, il est décoré de la Croix de guerre. En 1920, il entre à Saint-Cyr, où il a pour professeur un certain Charles de Gaulle. »

Officier, de Lagarde évolue dans le milieu du renseignement. Mais dans les années 1930, il interrompt sa carrière militaire pour en embrasser une autre : le journalisme et la littérature. Il prête sa plume à divers journaux, dont L’Action française pour lequel il commente le livre La France et son armée de Charles de Gaulle. Il écrit aussi deux romans : Le Soupçon (1934) et L’Aventure (1935). De Lagarde ne rompt pas pour autant le lien avec le renseignement militaire.

Un officier de renseignement entré en résistance

En septembre 1939, la France déclare la guerre à l’Allemagne nazie. De Lagarde est rappelé sous les drapeaux et affecté à l’état-major de la IIe Armée comme officier de liaison. Démobilisé après la défaite de 1940, il refuse de rejoindre l’armée de Vichy et s’engage au service de la France libre. « Hubert de Lagarde devient rapidement une figure majeure de la Résistance française. C’est quelqu’un qui compte. Ce n’est pas un civil sans expérience ni connaissances, De Lagarde est du métier, indique l’historien. Comme Jean Moulin ou Pierre Brossolette, il fait partie de ces hommes qui auraient pu mener une carrière politique après-guerre s’ils n’avaient pas connu un destin tragique. »

À l’automne 1942, de Lagarde fonde le service de renseignement Villars (l’un de ses pseudonymes) avec le commandant André Brouillard, alias Pierre Nord. Rattaché au mouvement Libération-Nord, le réseau est notamment en liaison avec l’ORA, l’Organisation de résistance de l’armée, fondée en janvier de la même année en réaction à l’invasion de la zone libre par l’armée allemande. Au printemps 1943, Villars prend le nom de réseau Éleuthère.

Divisé en une dizaine de sous-réseaux, Éleuthère couvre une grande partie de la France occupée. C’est un réseau à l’effectif conséquent, plus de 400 agents dont une majorité d’officiers. Éleuthère produit du renseignement militaire. Ses principaux objectifs : l’identification des différentes unités, des effectifs humains et matériels, des postes de commandement, des lieux de stationnement et des mouvements de troupes de l'armée allemande. Il assure aussi la surveillance des camps militaires. Parmi eux, Mailly-le-Camp (Aube), utilisé par l’ennemi pour former et entraîner ses troupes et dont le nom va marquer l’histoire du réseau d’Hubert de Lagarde. À double titre.

Le bombardement de Mailly-le-Camp : principal fait d’armes du réseau

« Dans la nuit du 3 au 4 mai 1944, le camp de Mailly subit un violent bombardement allié sur la base de renseignements fournis par Éleuthère. Mais fait intéressant, le récit mémoriel autour de cette opération tient en partie du mythe », révèle Jean-Charles Foucrier. Cette nuit-là, l’aviation britannique aurait anéanti la quasi-totalité de la 9e Panzerdivision SS Hohenstaufen en mettant hors de combat 10 000 à 12 000 hommes et en détruisant 400 chars. « Oui, la Royal Air Force (RAF) lance bien un raid sur Mailly où sont stationnés des blindés allemands, dans la nuit du 3 au 4 mai (et non pas du 4 au 5 comme on le lit souvent), grâce à du renseignement collecté par Éleuthère. Un raid conséquent – près de 360 appareils bombardent le site – et mené par une unité d’élite, le 617e Squadron de la RAF avec à sa tête le célèbre commandant Leonard Cheshire, détaille Jean-Charles Foucrier. Le lendemain, le réseau français est félicité pour son renseignement grâce auquel une division blindée ennemie a pu être anéantie dans la nuit du 4 au 5 mai 44 (l’erreur de date vient de là) et dont les seuls rescapés sont les permissionnaires. » Une opération réussie, en somme...

« Si l’opération est un succès, le bilan des pertes adverse est erroné, tempère l’historien. Le chiffre de 10 à 12 000 SS touchés, soit une division quasi-complète, est invraisemblable. D’autant que début mai, la "Hohenstaufen" est toujours stationnée près de Lvov, en Pologne (en Ukraine actuellement). Les Britanniques, qui ont enquêté a posteriori, recensent 218 soldats allemands tués et 156 blessés, rapporte-t-il. En outre, ce bilan est à mettre en perspective avec les pertes massives de l’aviation britannique : 42 Lancaster, soit 11,6 % de l’effectif déployé. À l’époque, un tel taux de pertes ne se mesure qu’autour de Berlin. Le raid le plus meurtrier est celui de Nuremberg le 31 mars 1944 avec 11,9 % des effectifs détruits. Sur le sol français, il dépasse rarement la barre des 5 %. » Pourquoi alors un tel récit des faits ? « Il se peut que, sur le moment, les Britanniques aient voulu masquer leurs propres pertes, intoxiquer l’ennemi ou rassurer les résistants français », suppose Jean-Charles Foucrier. Il faut aussi prendre en compte le fait que ces chiffres sont repris tels quels en 1947 par Pierre Nord dans son livre Mes camarades sont mort. » Dans cet ouvrage, une référence sur le sujet, l’auteur retrace l’action des services de renseignement de la Résistance.

En juin 1944, un mois après le bombardement de Mailly-le-Camp, de Lagarde est arrêté par la Gestapo. Il est emprisonné à Fresnes puis déporté à Buchenwald avant d’être transféré à Dora-Ellrich, où il décède le 25 janvier 1945. Le lieutenant-colonel Hubert de Lagarde est décoré à titre posthume en 1946 de la Médaille de la Résistance française avec rosette.

[SERIE] Saint-Exupéry, Baker, Picquart... : ils ont marqué le renseignement militaire français

Dans cette série, nous ouvrons le dossier militaire et retraçons le parcours de figures historiques, connues ou méconnues, qui ont été agents au service de la France.

Cliquez ici pour retrouver l'intégralité des épisodesContenus associés

Il y a 81 ans, il disparaissait lors d’une mission de reconnaissance : Saint-Exupéry, un agent du renseignement militaire

Disparu le 31 juillet 1944 lors d’une mission de reconnaissance photographique aérienne, Antoine de Saint-Exupéry est l’une des personnalités marquantes de l’histoire du renseignement militaire français. Portrait.

31 juillet 2025

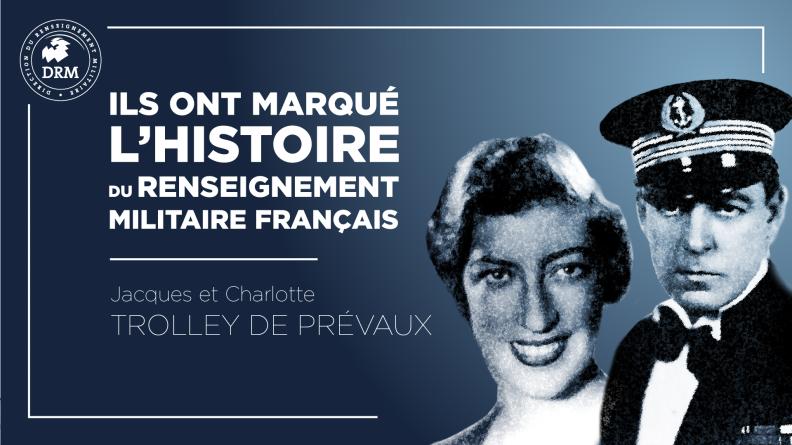

[SERIE] Mémoire du renseignement militaire, épisode 5 : « Vox » et « Kalo », l’histoire d’amour tragique de deux agents du renseignement militaire français

Ils ont marqué l’histoire du renseignement français. Nous ouvrons leur dossier militaire. L’épisode 5 raconte le parcours héroïque et tragique d’un duo au cœur de la Seconde Guerre mondiale, le couple Trolley de Prévaux, entré dans la Résistance en 1941. Il est « Vox ». Elle est « Kalo ». Ensemble, ils vont fournir des informations de la plus haute importance qui contribueront au succès du débarquement de Provence le 15 août 1944.

12 mai 2025

[HISTOIRE] Vercingétorix face à César à Gergovie : la 1re victoire du renseignement militaire français

L’histoire du renseignement militaire nous rappelle combien le renseignement est un métier vieux comme la guerre, et comment il lui est intrinsèquement lié. Cette histoire, dont la Direction du renseignement militaire est aujourd’hui l’héritière, a commencé il y a plus de 2 000 ans avec Vercingétorix !

17 avril 2025