Actualités AID

Projet BLOC-PRINT : Reconstitution et greffe de peau par bioimpression 3D

BLOC-PRINT est un projet de recherche coordonné par le Dr Christophe Marquette, directeur de recherche au CNRS. Soutenu par la Direction générale de l’armement, et l’Agence de l’innovation de défense, il associe la start-up LabSkin Creations, le laboratoire IMOPA (Ingénierie Moléculaire et Physiopathologie Articulaire) et les Hospices Civils de Lyon. Il vise à mettre au point une technique de chirurgie assistée par bioimpression 3D, afin de reconstituer et de greffer de la peau et du cartilage aux personnes victimes de brûlures. Un défi médical Le traitement des personnes blessées par traumatisme, victimes d’explosions et de brûlures est encore aujourd’hui un défi médical. Les avancées récentes des soins de réanimation et de prise en charge des blessures ont repoussé les limites de survie des patients sévèrement brûlés. Celles-ci ont notamment permis de prendre en charge des patients présentant des brûlures à plus de 90%. Cependant, la greffe de peau des grands brûlés reste une problématique du fait du manque de peau saine. La technique de référence du traitement de la brûlure profonde et étendue reste le prélèvement de peau saine autologue (provenant de son propre organisme) que l’on greffe sur les zones brûlées. Seulement, pour les personnes brûlées sur plus de 60% de leur surface corporelle, les surfaces saines ne sont pas suffisantes pour le recouvrement immédiat et permanent de toutes les zones brûlées. L’étude BLOC-PRINT lancée en 2017, pour une durée de 36 mois dans le cadre de l’appel à projets ASTRID, a permis de mettre au point un procédé qui, à partir des cellules de patient, recrée de la peau complète (derme et épiderme) grâce à une technique de bioimpression 3D.

01 mars 2021

Projet DATAFLO : l’intelligence artificielle pour optimiser les modèles de prévisions océaniques

Lancé par l’Agence de l’innovation de défense (AID) via l’innovation défense lab, et le Service Hydrographie et Océanographique de la Marine (SHOM, sous tutelle du ministère des Armées) en juillet 2020, le projet DATAFLO vise à qualifier les données de courants marins, produites par la société eOdyn, avec les critères de fiabilité nécessaires à leur exploitation pour les besoins du ministère des Armées, en particulier dans le domaine de la lutte sous-marine. Les secrets des courants marins Les courants marins, de surface et de profondeur, sont des phénomènes naturels complexes qui n’ont pas livré tous leurs secrets. Un certain nombre de moyens permettent d’en proposer des estimations avec une précision relative selon les capteurs utilisés (bouées dérivantes, radars haute fréquence etc.), les régions, les données recueillies et les algorithmes employés. Dans le domaine de la lutte anti-sous-marine, le SHOM exploite les données issues de satellites altimétriques pour déterminer la position de tourbillons océaniques.

01 mars 2021

Projet de Technologies de Défense SPINELLE : Le développement d’un matériau de blindage de pointe issu du savoir-faire français

Mené par la PME SOLCERA en collaboration avec Nexter, Airbus Helicopters, la Direction générale de l’armement (DGA) et l’Agence de l’innovation de défense, le projet SPINELLE a pour objectif de mettre au point une solution de blindage transparent léger pour véhicules terrestres et hélicoptères. Renforcer la sécurité des équipages Cette étude, lancée en novembre 2014 pour une durée de 5 ans, répond à un besoin crucial : celui d’optimiser le blindage des parties vitrées des hélicoptères en service et futurs. Les hélicoptères de l’ALAT (Aviation Légère de l’Armée de Terre) sont régulièrement déployés en zone d’intervention et donc exposés aux éventuels tirs ennemis. Bien qu’ils soient équipés des dernières technologies pour garantir la performance et la sécurité des équipes à bord, les parties vitrées de ces appareils demeurent difficilement protégeables.

01 mars 2021

Billet de Massis Sirapian, chef de la cellule Innovation Ouverte

Massis Sirapian, chef de la cellule Innovation Ouverte à l’Agence de l’innovation de défense, propose une réflexion à propos des trois niveaux de maturité dans le cadre du développement d’un produit ou service : la maquette, le démonstrateur et le prototype.

01 mars 2021

Projet START, le kit de soin nouvelle génération du soldat

Imaginé par le caporal-chef Benny, de la 4ème antenne médicale spécialisée de Bayonne, et soutenu par la cellule innovation participative de l’Agence de l’innovation de défense, le projet START vise à développer un kit de premiers soins, ergonomique et facilement utilisable en opération extérieure (OPEX). Depuis 2008, les soldats déployés en OPEX sont équipés d’une Trousse Individuelle du Combattant, baptisée TIC. Cette trousse de soin intègre un sous-ensemble de perfusions, 2 syrettes de morphine et des pansements compressifs. Indispensable aux soldats en zone d’opération, elle permet d’apporter rapidement les premiers soins en cas de blessure. La TIC étant relativement volumineuse, elle peut gêner le soldat dans ses mouvements et lors de ses déplacements, notamment lors de sorties de véhicule. Le caporal-chef Benny a alors imaginé en 2017, une solution pour faciliter l’emport et la manipulation de ce kit de soin.

01 mars 2021

L'institut franco-allemand de recherche de Saint Louis (ISL) a fêté ses 60 ans

Le 27 juin 2019, l’Institut franco-allemand de recherches de Saint Louis (ISL) a fêté ses 60 ans, sur son site en Alsace à la frontière de l’Allemagne et à proximité de la Suisse (Bâle). Créé par une convention ayant valeur de traité signée entre la France et l’Allemagne en 1958 et ratifiée en 1959, l’Institut est un organisme sous tutelle du ministère des Armées français et du ministère de la Défense allemand, qui financent à parité cet Institut. Des industriels contractualisent aussi avec l’ISL pour bénéficier de son expertise et valoriser ses travaux.

01 mars 2021

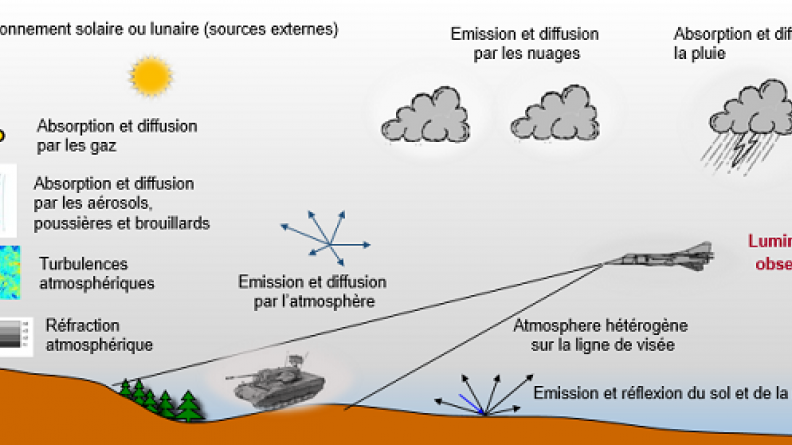

Le code MATISSE fête ses 25 ans : outil de référence de la DGA au service de la simulation des fonds de scènes optroniques

Le code MATISSE (Modélisation Avancée de la Terre pour l’Imagerie et la Simulation des Scènes et de leur Environnement) développé par l’Office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA), sur commande et spécification de la Direction générale de l’armement (DGA), vient de fêter ses 25 ans. Ce logiciel a pour objectif d’aider à la conception de capteurs optroniques et au développement d’algorithmes de détection au profit de la DGA et des industriels travaillant sur les sujets Défense. Contexte Un signal optique (ultraviolet, visible ou infrarouge), lorsqu’il se propage dans l’atmosphère, voit ses propriétés (amplitude, phase, polarisation) modifiées par l’environnement atmosphérique et la surface terrestre (sol, sursol et mer). Pour modéliser le signal reçu par les capteurs optroniques, il est souvent fait appel au transfert radiatif, domaine de la physique portant sur les interactions entre le rayonnement électromagnétique et la matière (ici le milieu atmosphérique incluant la surface terrestre). Ces interactions peuvent être décrites par ce qu’on appelle une équation de transfert radiatif tenant compte de l’ensemble des sources et des conditions aux limites (sol, espace).

01 mars 2021

Projet VISION : un système de navigation qui vise les étoiles en plein jour

L’objectif du projet de technologies de défense VISION est de démontrer la faisabilité d’un système de navigation à visée stellaire. Constitué d’une centrale inertielle de nouvelle génération hybridée avec un ou plusieurs viseurs d’étoile, ce système de haute performance fonctionne de jour comme de nuit, sur des porteurs aéronautiques. Il vise à être permanent et totalement discret, sans émission de signaux radio électriques et permettra une navigation précise et sûre, non tributaire de signaux de radionavigation (donc ni brouillable ni leurrable) et totalement souveraine. 1 "sans élément en mouvement". Le viseur d’étoile et la centrale inertielle n'ont aucun élément en mouvement

01 mars 2021

Découvrez les travaux de recherche soutenus et financés par l’Agence de l’innovation de défense en 2020

L’Agence de l'innovation de défense (AID), accompagne chaque année des projets de recherche pour se projeter sur le temps long et préparer l’avenir au-delà du besoin militaire prévisible. Il s’agit notamment, via le financement de projets de recherche souvent très amont, de détecter et de faire émerger les futures technologies d’intérêt défense auprès d’universités, d’organismes de recherche, d’écoles ou de certaines entreprises. L’Agence de l’innovation de défense distingue plusieurs types de projets de recherche, parmi eux figurent: les thèses et le dispositif ASTRID1. Ainsi, l’AID finance ou cofinance chaque année plus d’une centaine de nouvelles thèses. Pour ce faire, deux appels à projets sont publiés, pour l’attribution d’allocations de thèses : l’appel à projets thèses AID classiques et l’appel à projets thèses AID Cifre-défense. Les thèses retenues à l'issue de ces appels à projets sont très majoritairement (près de 90%) cofinancées entre l'AID et un autre organisme. Le dispositif ASTRID est entièrement financé par l’Agence de l’innovation de défense et opéré en partenariat avec l’Agence nationale de la recherche (ANR). En 2020, et en dépit de la crise de la COVID-19 ayant entraîné des retards dans l’achèvement de quelques doctorats, 73 thèses ont pu être soutenues et les doctorants diplômés. De même, 19 travaux ASTRID ont pu être portés à terme. Retrouvez la liste des projets de recherche terminés dans les tableaux ci-dessous, ils sont regroupés selon 11 domaines scientifiques qui sont : FLUIDES-STRUCTURE MATERIAUX CHIMIE-ENERGIE BIOLOGIE et BIOTECHNOLOGIES NANOSCIENCES ET NANOTECHNOLOGIES PHOTONIQUE ONDES ACOUSTIQUES ET RADIOELECTRIQUES ENVIRONNEMENT et GEOSCIENCES INGENIERIE DE l’INFORMATION ET ROBOTIQUE SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION HOMMES ET SYSTEMES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES Liste des ASTRID. Liste des thèses. Si vous êtes intéressés par les résultats de ces projets de recherche, n’hésitez pas à contacter le département Valorisation de l’AID à l’adresse agence-innovation-defense.valo.fct@intradef.gouv.fr 1-Accompagnement Spécifique des Travaux de Recherche et d’Innovation Défense

01 février 2021

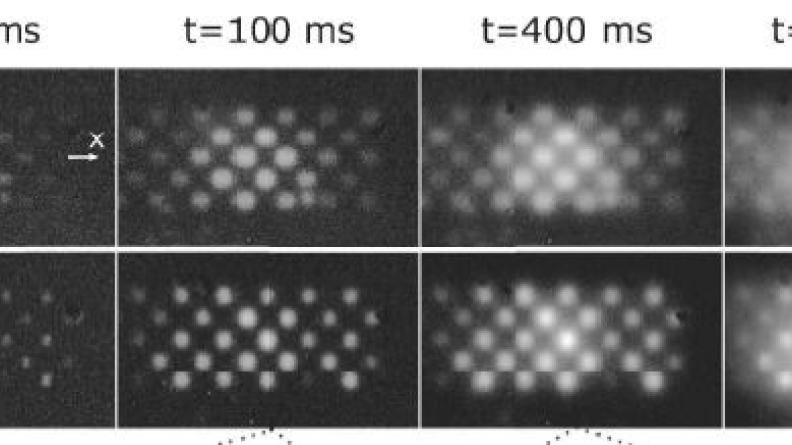

IMHOTEP : détecter des Térahertz avec une caméra infrarouge noir et blanc

Le projet de recherche IMHOTEP fait suite à la thèse de Mathilde Makhsiyan portant sur les « Nano-émetteurs thermiques multi-spectraux », pour laquelle elle a reçu le prix de thèse DGA 2019 . Il a pour objectif de développer un dispositif de conversion efficace du rayonnement Térahertz (THz) vers l’infrarouge (IR), avec une membrane à la fois fine et permettant une imagerie multibandes. Le projet est coordonné par l’ONERA, en partenariat avec le CNRS. L’imagerie Térahertz : un domaine en plein essor Le rayonnement Térahertz désigne le domaine qui couvre la bande de longueurs d’ondes comprises entre l’infrarouge thermique et les micro-ondes. Il peut pénétrer une grande variété de matériaux non-conducteurs (vêtements, carton, bois, plastique, …) justifiant ainsi son intérêt pour les applications de sécurité et de contrôle non destructif (contrôles de lettres de colis et de bagages, détection d’explosifs et de drogues, interventions sécuritaires…). Le développement de sources THz commerciales a permis d’élargir leur champ d’applications, faisant de la détection et de l’imagerie Térahertz un domaine aujourd’hui en plein essor, notamment pour le contrôle qualité de matériaux aéronautiques, aériens, automobiles ou encore pour la rénovation de bâtiments. Pour transformer les THz vers l’IR on utilise généralement une membrane qui convertit le rayonnement THz en chaleur, qui est à son tour convertie en rayonnement infrarouge (IR). L'observation se fait ensuite par une caméra IR commerciale. Cette dernière solution, si elle bénéficie des avancées considérables de l'imagerie IR (refroidie ou pas), reste encore fortement limitée par les performances de conversion de la membrane. La contribution du projet IMHOTEP Le projet IMHOTEP a mis à contribution les avancées récentes de la nanophotonique afin de contrôler l'absorption et l'émissivité de la structure, et de les associer au comportement thermique de la diffusion en régime transitoire. Le dispositif développé consiste en une membrane avec des antennes absorbant le THz d'un côté et de l'autre côté des antennes réémettant thermiquement le rayonnement dans l'infrarouge.

04 janvier 2021